“思成呵,如果我没记错的话,四年前的今天,你们小夫妻正蹲在五台山佛光寺梁柱上放声歌唱吧?”

1941年7月5日,前清华大学校长,时任国立西南联合大学常委的梅贻琦,与该校的总务长郑天挺、中文系主任罗常培,来到位于李庄镇郊外中国营造学社租住的小院,专程看望一直萦绕心头、最为挂念的建筑学家梁思成、林徽因夫妇。

此时正值烽火连天、书剑飘零的岁月,1937年相继爆发“七七事变”和“淞沪会战”,全国各大教育机构及大批知识界学术人士纷纷向西南地区迁移。

危局之下,1937年9月5日清晨,梁思成、林徽因一家五口,匆匆走出北总布胡同的家门,无奈离开北平。令他们想不到的是,这一别就是九年,更不曾料到的是,在日军肆虐的铁蹄下,他们饱受逃亡之苦,死里逃生辗转多地后,最终流落至一个从未听说过的地方——四川宜宾李庄镇。

林徽因刚到此地时,主要整理几年前在山西五台山佛光寺考察所做报告和其他一些古建筑材料,欲撰写一部古建筑史书。而此时的林徽因肺结核病复发,卧床不起,说话困难,已无法工作,也再无当年“太太客厅”时代谈锋甚健、豪情满怀的风采了。五台山佛光寺的考察报告,则由同样羸弱的梁思成一人整理……

国难当头,山河破碎,又值此情此景,令梅贻琦唏嘘不已。下午三时,“长丰”轮在李庄镇码头停泊,梁思成将临行的前辈送别至码头岸边,梅贻琦想再叮嘱几句宽慰的话,但又不知从何说起,遂侧身望了一眼大江对面气势磅礴的桂轮山和山中白云深处若隐若现的一座古庙,轻声道出开篇一语。

一句话触动了梁思成敏感的神经,他稍感意外地愣了片刻,随着一声低沉沙哑的“梅校长……”,眸子已经湿润。他咬紧嘴唇点了下头,抬手想遮掩那双发烫的眼睛,随着一阵风浪袭过,泪水却溢出眼眶。

“长丰”轮鸣笛启程。岸上的梁思成望着浩浩长江中渐行渐远的船影,耳边回响着梅贻琦这位尊敬长者离别的话语,转身返回。四年前那个令人心潮荡漾、颇具传奇色彩的场景又浮现在眼前……

岳南先生所著《那时的先生》一书中,以纪实文学的形式,全景再现了那一时期,包括梁思成夫妇在内的大批西迁师生、学者,在民族危亡之际,在贫病交加中厮守相助,以及面对强寇灭族、灭种、灭文化的残暴行径,艰苦卓绝的文化守卫与学术历程。同时对梁、林夫妇及中国营造学社发现佛光寺始末做了详尽的记录。

自1932年始,梁思成、林徽因夫妇以中国营造学社等研究人员,几乎考察了华北、中原、华南等地所有古建筑可能遗存的地区并获得了丰硕成果,但仍不见唐代建筑踪影。因其通过对《营造法式》的研究,认知中国唐代建筑风格不但具有自身独到的特色,同时承载着中华民族建筑文化承上启下的关键使命,能寻找并目睹一座留存于今的唐代木结构建筑,就成为这对年轻夫妇久萦于心的一个遥远而辉煌的梦。

怀揣着梦想,以及对日本学者“唯日本而非中国,才可见唐代木构遗存”狂妄臆断的质疑,仅凭借着《敦煌石窟图录》和少量资料所提及的佛光寺的蛛丝马迹,梁思成、林徽因夫妇会同中国营造学社莫宗江、纪玉堂两位助手,于1937年6月下旬第三次踏上了赴山西考察的旅途。

沉寂于山野草莽,孤寂而雄浑的大唐殿宇终于迎来虔诚的造访者。此次的大唐真迹发现之旅,成为梁、林田野调查最为荣耀的时刻,也成就了中国乃至世界建筑史上影响深远的光辉一页。

梁思成发表在英文版《亚洲杂志》1941年7月号上的《中国最古老的木构建筑》一文中写道:

“在山西省五台山,是中国称为文殊菩萨的文殊师利菩提萨埵的神山,该处对中国佛教徒而言,在唐代甚至以前就已经成为圣地了,千余年来,其中大量寺庙曾不断重修,并为朝拜者保持着灿烂的外观和耀眼的彩画。但是在山岭的周边外围则讲时髦的人不爱去,贫穷的僧人也无力从事大规模的修建工程。如果有什么地方的古代建筑经过若干世纪仍然保持原状,可能就在这里。

我作为成员之一的研究中国建筑的营造学社,在过去九年里,已经在全国到处搜寻古代建筑遗迹。我们的最终目标是编纂一部中国建筑历史,它是过去学者们从没有真正接触过的一个课题。由于在文献中极少或者缺乏材料,我们不得不寻找实例。迄今为止,这项调查已经使我们走遍了十五个省,研究了两千多处建筑遗迹。不过自1932年以后,我们发现年代最早的极易腐朽的木构建筑是宋代早期的(公元984年)。1937年6月,为了寻找年代更早的唐代木构建筑,促使我们去了五台山,在那里最终得到了报偿。”

▲ 佛光寺全景

“我和我的妻子林徽因建筑师以及几位工作人员,从北平去了太原,再坐汽车到八十英里外的东冶。从东冶我们改乘骡车走很少有人走的土路进五台山,沿路并不知道是否有我们寻找的庙宇。在南台外围,大约过豆村三英里,我们走进了佛光寺大门。”

“这座庙宇位于山坡的一处高台上,面对一座大院,周围有二三十棵古松环绕。它是一个雄伟的建筑物,仅一层高的大殿,有着巨大、宏伟、简洁的斗拱和深远的出檐,一眼望去,立即表明了它远古的年代。但是,它能比我们以前发现的最古老的木结构更古老吗?”

“巨大的殿门立即被我们用力地推开了。面宽七开间的室内,在昏暗之中非常动人。在太平坛上,坐着佛陀像,两边是普贤和文殊以及众多随侍的罗汉、胁侍菩萨等,像迷人的众神之林出现在我们面前。在坛上最左边是一个真人尺度的穿着世俗服装的妇女坐像,在诸神之间显得十分渺小和谦恭。僧人告诉我们,她是邪恶的“武后”。整个塑像群虽然经过近来的重修,显得色彩光鲜,但毫无疑问是晚唐时期的作品。但是,如果这些是未经破坏的原来唐代泥塑,那么覆盖它们的建筑物也只可能是原来唐代的结构。显而易见,任何房屋重建都会破坏下面的所有东西。”

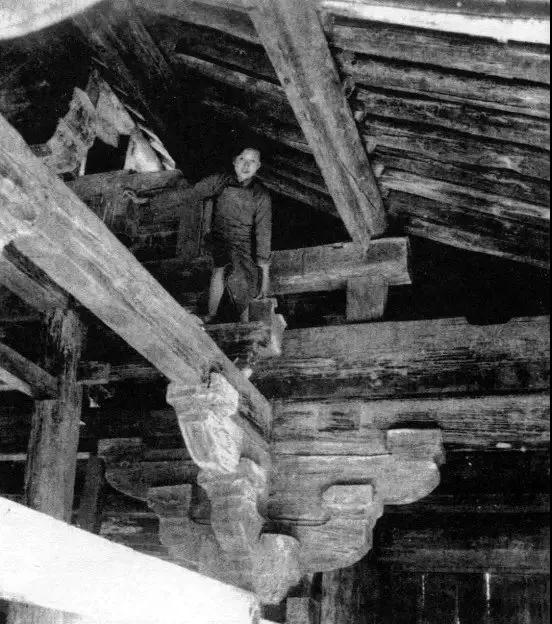

▲ 梁思成在佛光寺东大殿内拍摄

“次日,我们开始细心的调研。对于斗拱、梁枋、棋盘式天花板、石刻的柱础,全部急切地加以考察,每项都告诉我们其明确的晚唐时代特征。而当我们爬到天花板上的黑暗空间时,则令我大感惊奇;我发现屋顶桁架的构造方式以前只是在唐代绘画中见过。它使用两根“主椽”(借用现代桁架用语)而没有“中腹杆”,这与中国较后的结构正好相反,令人感到莫大的意外。”

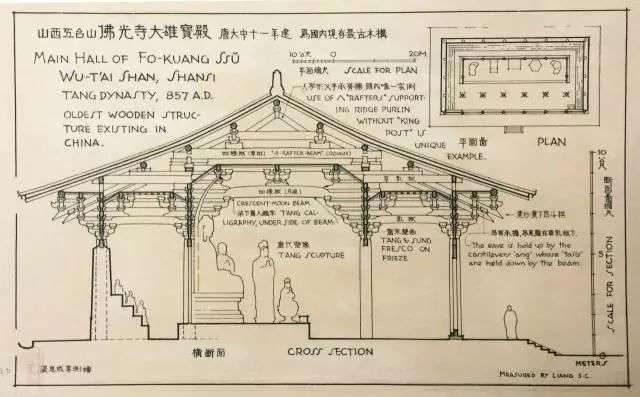

▲ 平梁之上无蜀柱的孤本实例

“这个“阁楼”里住着成千上万只蝙蝠,它们群集在脊檩周围,像是涂了一层厚厚的鱼子酱,因而我难以发现可能写在梁上的年代。另外,木料上布满了靠蝙蝠为生的千百万只臭虫。

我们所站的天花板上面,是一层厚厚的尘土,大概是过去若干世纪所沉积的,并且到处散布着蝙蝠的尸体。在完全黑暗和恶臭之中,在戴着遮住口鼻的厚口罩而令人难以呼吸的情况下,我们一连测量、绘图和用闪光灯拍照了数个小时。当我们最后从屋檐下出来,呼吸到新鲜空气的时候,发现背包里竟有数百只臭虫。我们自已也已经被咬得伤痕累累了。

然而,我们这次发现的重要和意外收获,却成了我搜寻古代建筑时期中最愉快的时光。”

“大殿的墙壁一定曾经饰以壁画。但仅存至今的壁画部分只有“檐壁”,即梁上面和斗拱之间的抹灰部位。檐壁的不同部分具有极为不同的绘画标准,并且显然是不同时期的。有一处绘有团花中的佛陀像,标明的日期相当于公元1122年。旁边一处画有佛陀和立着的菩萨像,肯定时期要更早并且艺术价值更高。将这部分壁画与敦煌石窟的壁画加以对比,结果极为明显。它不可能不是唐代的。虽然只是墙上一条,又非重要位置,而据我所知,却是中国在敦煌石窟以外唯一的真正唐代壁画。”

“我们在大殿工作的第三天,我的妻子觉察到在一根梁底上有非常模糊的毛笔字迹象。这个发现使我们大家极为兴奋,没有比将建筑的年代实际写在其梁下或刻在旁边的石头上,更令我们高兴的。这里是我们第一次发现的极好的唐代建筑,但是我将如何报告其年代呢?唐朝从公元618年延续到906年。现在这块带有模糊字迹的木材,不久将给我极为渴望的答案。为了清洗木梁和研究近在手边的题词,当我们正忙于在有价值的塑像之间搭脚手架时,我的妻子直接投入了工作。她仰起头,努力从梁下不同的角度,用热切的目光观察。经过一段时间的这种紧张的努力以后,她已经能够读出许多带有冗长唐代官衔的不清楚的人名。其中最重要的是在大梁最右边的部分清晰的文字,即“佛殿主上都送供女弟子宁公遇”。

佛殿是由一位妇女捐献的!而我们这个年轻建筑师,一位妇女,却是第一个发现这座中国最难得古庙的捐献者,也是一位妇女,这似乎未必是巧合吧。她怕自己由于想象力太活跃而误读了些难辨认的字,但她记起在外面平台上的石经幢上面好像见过有类似官衔的一些名字。她离开大殿,希望从石柱的刻字上去核实自己的解读。这回,她大为高兴,因为发现除去一连串显赫官员的名单外,同样的词句赫然在目,即“佛殿主女弟子宁公遇”。这颗石经幢带有纪年为“唐大中十一年”,相当于公元857年。

于是它使我们理解到:那位身着世俗服装、在坛末谦恭地坐着的妇女塑像,僧侣们称之为“武后”的,原来就是宁公遇夫人本人。”

▲ 林徽因与宁公遇夫人像合影

“假定石经幢是大殿完成后不久所立,建筑物的年代也就可以大致肯定。它比过去发现的最古老的木构建筑还早127年。它是我们在这些年的寻访中所遇到的唯一唐代木结构。而且在一座殿堂中,我们拥有唐代绘画、唐代书法、唐代雕塑和唐代建筑。从每项来说,它们已属难得,何况集中一起,则更是罕见。”

“由于“战争已经开始”这个迟到一周的清息,立即打断了我们的调查。我们离开了我们的唐代庙宇,迂回地回到北平,以后又随另一教育机构到了西南。在以后的几年中,山西已成为重要的战场,而唐宇所在的豆村,则从原先的默默无闻,转而一次又一次地出现在报纸上,有时成为日本人进攻五台山的基地,有时成为中国人反攻的目标。战后该唐代建筑还能剩下什么是很成问题的。我不希望我的照片与图纸竟为它唯一现存的记录。”

▲ 佛光寺东山腰上,站于志远和尚塔最前者是林徽因,塔门里是莫宗江,旁边是引领他们上山的小童,拍摄者是梁思成。

▲ 梁思成手绘稿

一边是佛光大殿浑浑,另一边却是卢沟晓月凄凄。曾以梦为马奔波于乡野,也曾于崇山峻岭间拔剑四顾心茫然……我们尽可想象梁思成、林徽因在获得重大发现时的兴奋之情,而我们又很难真正体验到,在此后民族命运的悲怆中,他们在身体和心理上所承受的巨大痛苦和无奈。

当再次来到佛光寺,站在相同的位置拍照,并与当年旧照合成动图,可轻易直观这里的今昔对比,每张动图时长均不足两秒,却穿越了整整八十载的难以言尽。

此时已然物是人非。在《那时的先生》一书中描述:梁、林一行到达佛光寺时,夏日的太阳正于不远处的山巅坠沉,血色的余晖映照着苍山林海……

当我们晚于梁、林八十年抵达之时,天公如出一辙地作美,仿若当年情景再现,亦如书中所言,在西天最后一抹晚霞瑰丽的光影里,我们也躬身施步……

佛光寺于我们,如丰碑,如圣地。有理由相信,后世之人凡慕名到访者,大多都带有朝圣的心态,这一心态也因佛光寺所承载之丰富的内涵,而更加趋于丰盈厚重——有对殿宇本身的朝拜,有对梁、林等人的缅怀,有对发现过程之艰、留存之不易的感慨,或许还对亲临于此的自己,有着些许的宽慰……

一切皆因佛光寺的存在,以及梁、林对它的发现,就像在历史的坐标中,我们找到了一个重要的节点,得以发现、认知自己,也由此,我们可以安然于世,从容于纷乱之中,以大唐之雄浑取代无谓之雄辩。

八十载沉浮,历经波澜,千年唐宇依旧岿然于山间,奠基着我们的光荣与梦想。北斗高悬殿顶的夜空,深远的出檐之下,唐风徐徐拂面……

相关文章