微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。

在眼下的手稿学研究中,还原手稿中的涂改内容正成为一门新兴学科,受到越来越多学者关注。有一种观点认为,辨识出作家创作中被涂抹的文字,将其与最终出版的文本进行比对研究,能得到不少启示,对学术研究和今天人们学习写作都有益处。也有学者提出质疑:作家本人在原稿上的涂改,研究者有没有权力去恢复原貌?

日前在上海举行的中国手稿学学术研讨会上,这些议题成为专家讨论的焦点。

手稿形态真实记录了作家创作过程

上海交通大学人文学院教授王锡荣指出,手稿学是中国特有的称呼,国际上称之为“文本发生学”或“文本生成学”。该理论强调:文学是一个过程。手稿的形态,真实记录了作家的创作过程和创作状态,也是作家性格、习惯、喜好的表征,可以让人们更好地走近作家及其文学世界。

比如,茅盾写作时极为严谨和缜密。以《子夜》为例,该作品涉及两大家族、几十个人物,行云流水的叙事和情节其实来自踏踏实实、不厌其烦的提纲挈领和谋篇布局。茅盾在《〈子夜〉是怎样写成的》一文中谈到,“我有时一两万字一章的小说,常写一两千字的大纲”。而《子夜》的写作大纲,篇幅相当于一部中篇小说。

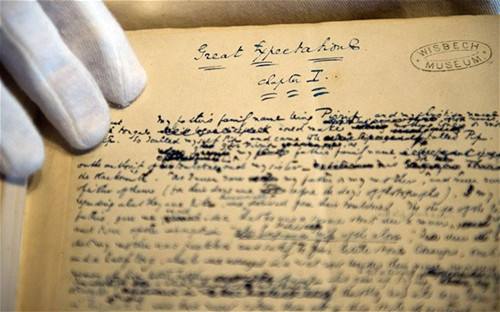

与之相反,英国作家查尔斯·狄更斯的手稿总是布满了修改和圈涂的痕迹。比如,其首部长篇小说《匹克威克外传》手稿上,有大量改动,部分涂抹圈划的地方用墨较多,墨水甚至渗透了纸张。据记载,曾有排字工人抱怨狄更斯“用羽毛笔蘸着浓重的蓝墨水,写得手稿四处溅墨”,从中看出他创作速度飞快,有边写边改的风格。

然而,不管写作习惯多么迥异,手稿的修改在所难免。以鲁迅为例,由于写作前做了充足的准备,他的手稿排列规整、字体清晰、页面干净,但仍有修改。比如,他的散文名篇《藤野先生》就曾修改过标题。日本学者佐藤明久借助照相技术,辨识出其原题是《吾师藤野先生》。

为何要作此修改?业界专家分析认为:因为“吾师藤野先生”这个称谓有语病。“吾师已经是先生了,再称先生就重复了。还有,鲁迅的老师有好几位,如果称吾师,似乎只有一个老师,所以最后改成‘藤野先生’。”王锡荣在研究中发现,鲁迅下半夜写作时,由于体力下降、睡意袭来,会导致笔误增多,字迹疲软。而且,他的修改有反复的过程,一句话写出来,往往边写边改,改完又改。比如在散文集《朝花夕拾》第340页第十二行“我是一天也住不舒服的”,手稿“舒服”原为“下”,后改为“安稳”,再改“舒服”,从修改内容可以看出鲁迅写作时的状态。

社会效应与学术伦理,如何取舍

上海交通大学人文学院中文系主任张中良表示,还原手稿生成的过程,不仅有利于学术研究,对于今天的人们学习大文豪如何写作也是很好的教材,可以有效发挥手稿的社会效用。俄罗斯学者魏列萨耶夫在其所著的《果戈理是怎样写作的》一书中,曾有如是表述:“应该这么写,必须从大作家们完成了的作品去领会。那么,不应该那么写这一面,恐怕最好是从那同一作品的未定稿本去学习了……”

上海图书馆历史文献中心主任黄显功则提出另一种思考:写作是一个动态的过程,有“草稿”“初稿”“定稿”“清稿”“修改稿”“改定稿”等,究竟哪些是作者本人愿意公开示人的?而作家本人在原稿上的涂改,研究者有没有权力去还原?

他以“晚清四大日记”之一——清末学者李慈铭的《越缦堂日记》为例,在这一积累了四十年心血而成的日记中,李慈铭写了洋洋数百万言,对朝廷政事、文史考订、诗文著述、日常生活、人物月旦等皆有详说,论事评人往往率性直言,特别是读书心得所记内容尤为丰富。在作者生前,该日记即蜚声士林;死后经蔡元培整理出版,《越缦堂日记》更是风行海内。值得关注的是,日记均以影印形式出版,但蔡元培对其中文字作了删节。他究竟删了什么?为什么删节?这一直是个谜。以致人们非见原稿而不知原貌,引发浮想联翩。黄显功检视了《越缦堂日记》稿本与商务印书馆版影印本,再结合蔡李两者的交往,发现了其中的内情:蔡元培所删文字主要是谩骂之辞和指称名字。从表面看,蔡元培是在以编辑的角色进行文字的加工处理,实际上其中蕴含了他对李慈铭深厚的感情。

“这与李慈铭生前涂改文字的意图正有相通之处。如果天假人寿,李慈铭也许还会继续涂改他的日记。”黄显功认为,多大程度上还原作者的删改内容,牵涉到学术伦理的问题。在他看来,如果作者在删改时,只是划了几条横杠,内容依然肉眼可见,说明其对所删内容不是很忌惮。如果删改的内容用墨完全涂黑,作者本意很明显,那就是不愿意给人看,纵然现代技术可以轻易将其还原,也不应该公开。