方召麐作为一位具有很强传奇色彩的女艺术家,身后有着太多令人称道的成就和值得人们深思的课题,对此学界已经有过很多精当而详实的论述,比如池田大作饱含深情撰写的《大地的母亲》,以及梅尔莎•沃尔特(Melissa J. Walt)《方召麐:绘画中的一生》对方召麐一生所作的总括性描述。本文谨对她作为艺术家的艺术成就加以点滴分析。

“传奇”,即不平凡,敢为天下先。对于绘画而言,方召麐的传奇之处在于面对强大的传统之时,能够一次次突破重围,又化险为夷,如行走于钢丝之上,既险绝又精彩,需要精湛的技艺,更需要过人的胆魄。而艺术之难绝不仅是以难度取胜,是以充沛的情感沁人心脾,只有“情”字才能永葆艺术的青春。

方召麐在其一幅名为《太湖帆》的作品中提到:“艺术创作绝非自然而然,需要艺术家再创造”。通过此跋,我们可以清晰地看到,方召麐深知从艺的宗旨与艰辛。那么,方召麐是如何通过她焚膏继晷的勤奋与“语不惊人死不休”的执着与胆魄来承接并突破传统既有风神的呢?

“有独特之精神面貌,是为艺术”——取法高古,胆敢独造

以汉画像石为神采——

方召麐对卷轴画的历史有着长时间的濡染,并深知中国画变革的重要性,因此,主动地将自己绘画的取法对象提升至汉代。在绘画方面,汉代对后世影响最大的艺术门类就是汉画像石和汉代的石雕,方召麐对汉画像石的诸多艺术观念进行了精准的体认,并通过数十年的艰苦耕耘,实现了自我艺术的最终飞跃。

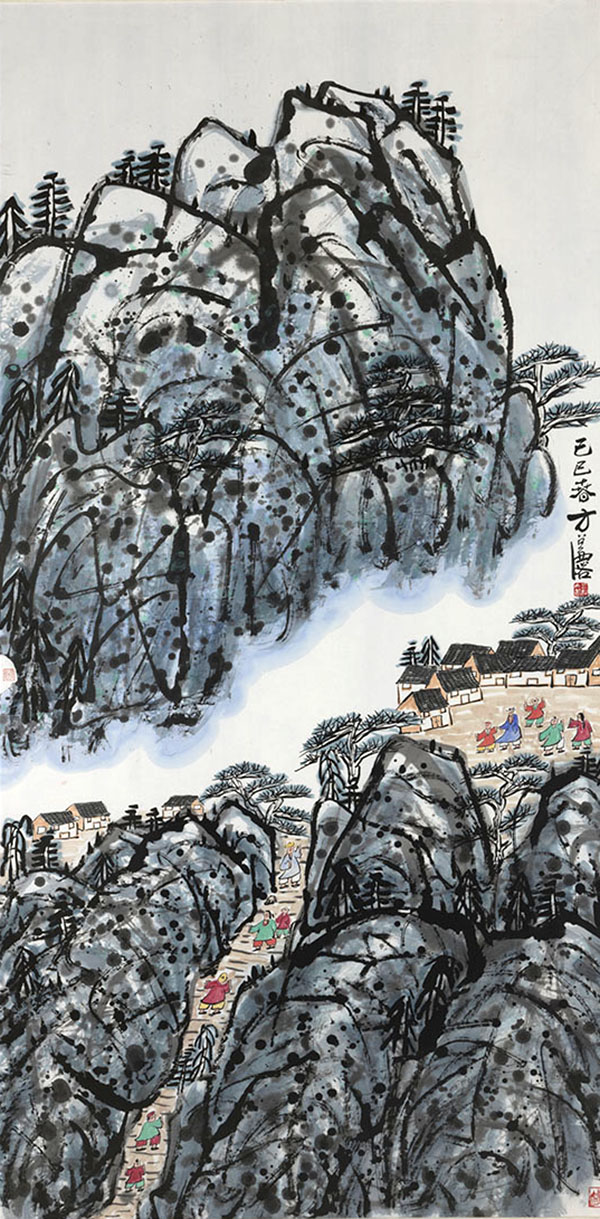

第一,在构图经营方面,汉画像石采取散点透视,人物与景物安排自由纵逸,疏疏落落,大开大合。我们在方召麐的《平稳过渡》、《太湖情》、《耕乐图》等作品中都可以清晰地看到她对汉画像石的精妙取法。

第二,在造型方面,汉画像石中人与物的造型极为简约质朴,忽而以块面出之,忽而以线条活跃画面。因为画像石是“阳刻”艺术,为了增强表现力,人物以侧面形象出现,将人物动作中最有张力和表现力的一面展现给观者。汉画像石另一个特点是具有浓郁的生活气息,除一部分描绘君臣关系外,大部分作品完整而生动地展现了汉代人们生活、劳作的场景。方召麐的点景人物吸取了汉画像石中人物侧面取姿的特征,造型简约理赡,并且创作了诸如《耕乐图》、《市集图》、《国泰民安》、《融融之乐》等很多反映人民生活或劳动场面的力作,作品情挚感人,具有极强的表现力。

第三,汉画像石的用笔往往是浑厚苍茫的,不似文人画一般斤斤于那一笔一墨的枯湿浓淡,而是选择焦墨浓写,掷地有声,与汉代石刻一样,处处体现汉代大气磅礴的盛世之音。对于这一特征,方召麐了然于胸,她摒弃了早年张大千、赵少昂等先生隽秀的用笔,代之以老辣沉实的用笔。观看方氏的作品,仿佛可以听到她放笔直书的沙沙之声,笔能扛鼎,力扫千钧,如锥画沙。方召麐的这一用笔手法也成为她艺术体系中的重要一环。

在取法汉画像石的营养之外,方召麐还有着很多创造性的语言系统:

以巨石为体格——

方召麐自1937年开始旅英以后,辗转游学于欧美很多国家,研究文史,考察名迹。其中英伦三岛对方召麐的知识结构与艺术风格产生了深远的影响,特别是英国的国家地理标志——巨石阵对其中晚年所追求的“大块文章”式的构图方式产生了极大影响。这个文化古迹对于英国民众正如万里长城对于华夏民族的意义。

在方召麐留下的文献中我们无从获知她直接取法巨石阵的权威性文字,只有1982年她游览巨石阵的合影,但她身后的大量作品却成为其艺术风格嬗变的重要佐证:《万重山》、《保护环境》、《曙色》等作品,对画面大格局的经营已经明显含有巨石阵这种具有图腾意义的面貌。方召麐在1981年创作的《天下太平》的跋语中谈到:“时人作山水画取法小写者众,描摹精微,余则独承大写意山水,脱略形似,张扬气魄,以铭河山之壮美。”巨石这种至简至朴的造型语言正适合去表现她所推崇的“大气魄”与“大块文章”。但“泥古”与“泥新”从本质上都是对既有观念的迷失,同样会阻碍艺术家对情与意的抒写,方召麐当然不会简单地只取法巨人阵的造型,而是将“百炼钢”化作“绕指柔”,用中国书法的书写性与绚烂多姿的色彩去丰富这个被她“引进来”的象征性图腾,让它完全臣服于方召麐张扬的气魄。

巨石的构成形式或许只是她构筑个人语汇的一个契机,并非目的。大凡顶级艺术家,对语言的使用都是言简而理赡的,用极简的语言表达最为深邃的内涵,从齐白石的破墨大写,到张大千晚年的泼彩长歌;从马蒂斯的抒情线条,到波洛克的极致挥洒,都在大处着笔而小心收拾。梅尔莎•沃尔特在《方召麐:绘画中的一生》中曾谈到,方召麐早年对西方绘画产生过浓厚的兴趣,甚至尝试过抽象画的创作,这体现了方氏对世界顶级艺术的求知若渴,不为国界所羁绊。但无可否认,作为从小深受中国传统文化熏陶的一代知名女史,她深知她艺术的根在中国,中学为体,西学为用,这是个根本性的问题。因此,无论吸收西方何种有益的营养,最终都会汇入华夏文明这个无垠之海。

以题跋为皴法——

方召麐的另一独创还在于她的很多作品打破了传统题跋与绘画的关系,将两者的分离关系变成了互融关系,也就是将题跋作为山水画的皴法出现,最为典型的是创作于1983年的两幅作品《山语》和《寄哀思》。当方召麐将具有很强精神图腾意义的“巨石阵建构方式”引入画面时,这种极具冲击力的间架结构并不适合于那种传统的一笔一墨的勾、皴、擦、点、染,而需要一种更具有抽象意义的“皴法”去充实它。显然,方召麐找到了最合适的语言——题跋。

这种将题跋作为皴法的面貌,往往会使作品产生如纪念碑一样的崇高感,沉雄博大而又肃穆巍然。可以说这种语汇的使用极大地拓展了中国山水画的表现性。

铁笔扫千钧——以书养画

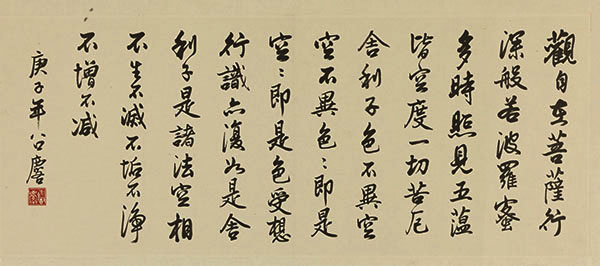

除了绘画艺术,方召麐的书法也是值得深入研究的。

方召麐的绘画之所以有如此强烈的表现力与令人动容的抒情性,很大程度上,依赖于书法的滋养,书、画在她的作品中一次次上演了完美合璧。

方召麐早年求学于张大千,张大千书法根植于碑学,他的两位老师李瑞清、曾熙是清末碑学大家,方召麐很自然地受到张氏的影响,于帖学之外,更留心碑学的磨砺。她对碑学的取法又是十分广泛的,既有北魏《郑文公碑》的刚劲姿媚,又融入了北齐《泰山经石峪金刚经》的宽博磊落,于方整处透出隶意,于跌宕处尽显端庄。

方氏书法风格的形成也经历了漫长的探索过程,从她留下的大量实临《兰亭序》、小楷《毛主席诗词》、《佛经》等作品,以及她跟随赵少昂学习花鸟画时题写的隽秀的行书题跋中,都可以窥见她早年对帖学一脉的系统学习与梳理。

帖学的入手只是她体味古人“书卷气”与“冲和之美”的重要门径,并非终点。随着她周游列国,已经敏感地看到中国画变法的大势所趋,她的书法亦如她的绘画一样,坚定地朝着雄强一路发展,并结合多年对帖学的理解,最终形成“精微处尽显精神,广大处彰显气魄”的个性书风。

“思无邪”——真、善、美的歌颂者

方召麐的过人之处还在于,她直承传统文脉,并旁涉民间艺术如年画、刺绣等姊妹艺术的色彩特征,产生出极具童趣和稚拙的审美趣味。更为重要的是,在她对传统文化的继承与发扬过程中,我们可以清晰地感受到她作为一个有着极强使命感的艺术家,对真、善、美的不懈追求。

我们知道,在西方艺术王国中,有两位大师级的人物曾经深研民间艺术、土著艺术甚至儿童画,一位是西班牙的毕加索,一位是德国籍画家保罗•克里。他们用艺术家独特的审美方式与表现手段奠定了自己在西方美术史上的丰碑地位,而方召麐也在晚年将审美趣味转为稚拙。所谓“大巧若拙,大音希声”,在艺术之路上,得精致易,得稚拙难,这种淳朴、简练、生涩、活泼的味道让我们很容易联想到中国诗歌的筑基之作——《诗经》,短短的几行文字,就创造了灿烂的文明,成为百代仿效的典范,那种对纯真爱情的歌颂、对美好生活的向往、对人类和平的追求,都是人类永恒的主题。所谓“思无邪”,其实就是对真、善、美的追求,至此,我们可以更为清晰地看到方召麐绘画取法的高古与淳厚。

方召麐对童心的追求几乎贯穿其变法后的所有作品,这种对待艺术、人生以及整个社会的赤子之心,既是对祖国山河的歌颂,又是对美好愿望的憧憬与乐观的处世态度。

“守法不是法”与“惊破画人胆”——宏大的气魄与自信

方召麐在1984年创作了一副书法作品,决绝地竖起了个人对艺术理解与追求的大旗——“取法乎古今大师,终不能越出其范畴,观天地宏法,依一己思想感情创制之作品,有独特之精神面貌,是为艺术”。这句箴言已经不仅仅是“巾帼不让须眉”所能够诠释的,对于当时的画坛,乃至整个书画界都无异于振聋发聩的时代强音,足以让很多泥古不思求变者自惭形秽。她师从张大千、钱松岩等近现代画坛的一流大家,从张大千等处得以遍览历代名画,并常年游学于欧美国家,可以说,她的这句话,是在她深入接触顶级艺术品,并深刻感悟到中国画得以发展的根源后提炼出的真知灼见。

方召麐从不掩饰自己对振兴中国画的抱负与对作品所达到的境界的信心。她在一幅题为《愚公移山》的作品中提到,“以列子《汤问》中愚公移山为题材创构此图,颇有新意,大有可观之处,余甚爱之”,可见她从不掩饰自己的喜怒哀乐。在另一幅题为《莲动惊鱼走》的作品中写到:“与朱耷(八大山人)、齐老(齐白石)、缶老(吴昌硕)相比,自觉颇不弱也。……”题跋内容让我们感受到方召麐平视历史上一切大家,并勇于与先贤比权量力,而不是故作谦虚状貌。她自信的同时,又饱含虚怀。在一幅名为《太湖情》的作品中跋到:“略师太湖石成此太湖图,余以往之作与此不同也,观者一笑耳。余将八十,童心尚在。”题跋中的内容为我们揭示了两个信息:首先,作为一个已经取得很高成就的艺术大家,她在八十岁高龄,依然渴望变法求新,体现了她过人的胆魄;其次,她了然世人不一定能够品读出艺术家的苦心,因此,用“一笑耳”自言,并没有像徐渭、八大山人那样去冷眼看世看人,这体现了方召麐的胸襟。

当然,我们不能忘记,方召麐的伟大不仅仅在于艺术,更在于她缔造的一个个传奇。

约而言之,作为一个艺术家,她用最大的功力打进传统,又以最大的勇气突破了传统,成就她宽绰磅礴的画风;作为母亲,她以顽强的毅力将八个儿女塑造成栋梁之材;作为弟子,她以极深的缅怀之情,用一幅幅力作传承并祭奠故去的师长;作为传递真、善、美的使者,她始终不渝地饱含悲悯之情、赤子之心歌颂着世界的和平、人民的幸福。我们这个时代需要这样一个丰碑式的典范来唤起一切美好的情感,同时,也需要对这些为时代做出过贡献的大家进行深度的挖掘,这既是先贤所应受的礼遇,更是时代赋予后人的应尽职责。